Riswah, Bukan Islah : Membaca Kritik KH. M. Ishaq dalam Cermin Turats dan Sejarah NU

Slamet Sugianto – Muhibbin KH. M. Ishaq

Di tengah riuhnya konflik internal Nahdlatul Ulama (NU) beberapa tahun terakhir, suara KH M. Ishaq terdengar berbeda. Ia tidak sekadar mengajukan seruan damai atau islah, melainkan menukik lebih dalam ke akar persoalan: riswah. Dalam satu pernyataan yang mengundang diskusi luas, KH. Ishaq menyatakan bahwa problem NU hari ini bukanlah kurangnya islah, melainkan mengakarnya praktik riswah—suatu kritik yang, jika dibaca sepintas, tampak keras, tetapi jika ditelusuri melalui sejarah dan khazanah keilmuan Islam, justru menemukan pijakan yang kokoh.

Pandangan ini menjadi relevan bukan karena polemik personal, melainkan karena ia menyentuh satu persoalan klasik dalam sejarah umat: bagaimana agama dan kekuasaan diuji oleh godaan harta, fasilitas, dan kepentingan.

Riswah dalam Perspektif Turats : Dosa Struktural, Bukan Deviasi Kecil

Dalam kitab-kitab turats—baik tafsir, hadis, fiqh, siyasah syar‘iyyah, hingga tasawuf—riswah tidak pernah diposisikan sebagai pelanggaran ringan. Al-Qur’an secara tegas melarang praktik memakan harta secara batil dan menyuap pihak berwenang demi memenangkan kepentingan yang tidak sah (QS. al-Baqarah: 188). Para mufassir klasik menafsirkan ayat ini bukan sekadar sebagai larangan individual, tetapi sebagai peringatan atas rusaknya sistem keadilan ketika hukum dapat dibeli.

Kitab-kitab hadis memperkuat larangan tersebut dengan redaksi yang keras: laknat bagi pemberi dan penerima riswah. Dalam khazanah syarah hadis, laknat dipahami sebagai indikasi dosa besar yang dampaknya melampaui pelaku, karena merusak kepercayaan publik terhadap hukum dan kepemimpinan.

Fiqh lintas mazhab sepakat bahwa riswah haram, baik berupa uang, barang, jasa, fasilitas, maupun janji jabatan. Bahkan ketika riswah dilakukan untuk memperoleh “hak”, para ulama menegaskan bahwa dosa tetap melekat pada penerima dan sistem yang membiarkannya. Dalam kitab-kitab siyasah syar‘iyyah, riswah dipandang sebagai sebab runtuhnya negara dan rusaknya legitimasi kekuasaan—sebuah peringatan yang berulang dari generasi ke generasi ulama.

NU dan Etika Anti-Riswah dalam Sejarahnya

Jika ditarik ke konteks Indonesia, NU lahir dari etos keilmuan dan asketisme para kiai pesantren. Para pendirinya membangun jam’iyah bukan sebagai kendaraan ekonomi atau politik, melainkan sebagai wadah khidmah keagamaan dan sosial. Dalam fase awal, jabatan NU tidak menjanjikan apa pun selain tanggung jawab moral.

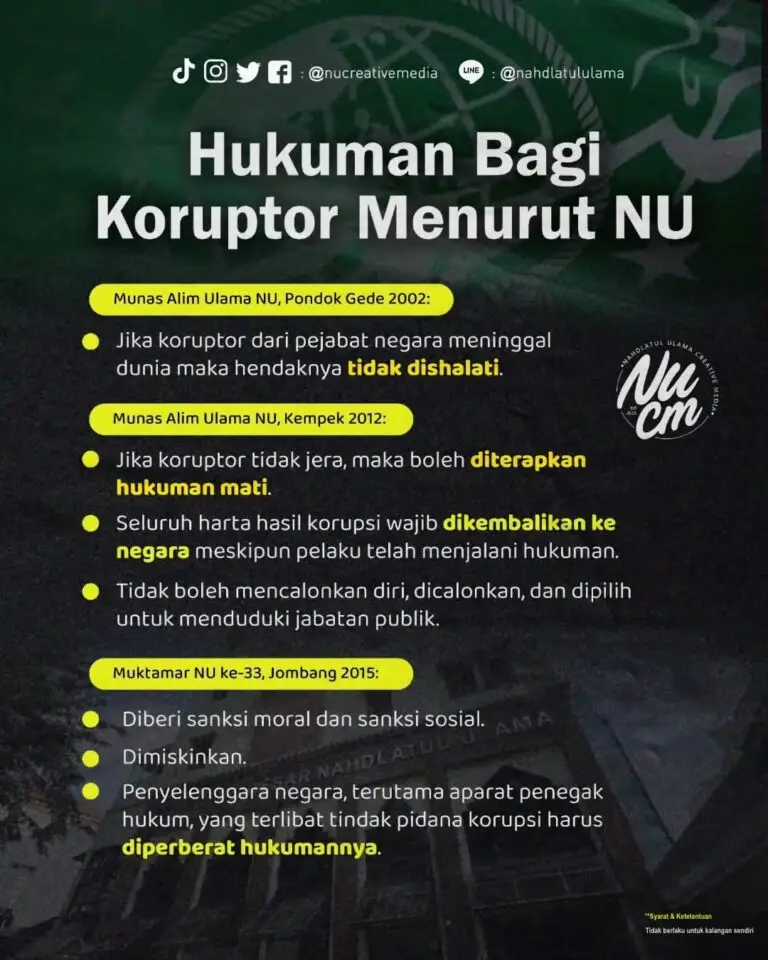

Namun, sejarah juga mencatat titik-titik perubahan. Ketika NU beririsan dengan politik praktis dan struktur negara, muncul risiko baru: logika biaya, akses, dan transaksi. Dalam berbagai forum Bahtsul Masail, NU sendiri berulang kali menegaskan keharaman riswah, termasuk dalam pemilihan pemimpin dan pengelolaan amanah umat. Putusan-putusan tersebut menunjukkan bahwa secara normatif, NU tidak pernah membenarkan praktik transaksional dalam kepemimpinan.

Di sinilah kritik KH. Ishaq menemukan konteksnya. Ia tidak sedang menafikan pentingnya islah sebagai etika sosial, melainkan mengingatkan bahwa islah tanpa pembersihan riswah berpotensi menjadi kosmetik moral—menenangkan suasana tanpa menyentuh akar penyakit.

Islah dan Batasannya

Dalam tradisi Islam, islah adalah nilai luhur. Ia mengajarkan rekonsiliasi, pengendalian ego, dan persatuan umat. Namun, turats juga mengajarkan batas: islah tidak boleh menormalisasi kebatilan. Perdamaian yang dibangun di atas praktik yang salah justru berisiko melanggengkan ketidakadilan.

Kritik KH. Ishaq dapat dibaca dalam kerangka ini. Ketika konflik berulang, ia mengajak publik NU untuk bertanya bukan hanya “siapa yang bertikai”, tetapi “sistem apa yang memungkinkan pertikaian itu terus terjadi”. Dalam perspektif turats, riswah adalah salah satu jawabannya, karena ia merusak niat, memelintir amanah, dan pada akhirnya menggerogoti legitimasi moral organisasi.

Membaca Kritik dengan Adab dan Kejernihan

Penting dicatat, kritik semacam ini tidak seharusnya dipahami sebagai serangan personal atau delegitimasi NU sebagai jam’iyah. Sebaliknya, ia dapat dibaca sebagai muhasabah—tradisi koreksi internal yang justru menandai kedewasaan sebuah organisasi keagamaan. Sejarah NU menunjukkan bahwa kritik dari dalam, bila disampaikan dengan adab dan argumentasi ilmiah, sering kali menjadi motor pembaruan.

Dalam konteks ini, pernyataan KH. Ishaq sejalan dengan tradisi panjang ulama yang berani mengingatkan ketika etika terancam oleh pragmatisme. Ia menggemakan pesan yang telah lama hidup dalam kitab-kitab kuning dan keputusan Bahtsul Masail: bahwa riswah adalah musuh utama keadilan dan amanah.

Penutup : Jalan Sunyi Pembenahan

Pada akhirnya, perdebatan tentang islah dan riswah bukanlah soal memilih satu dan menafikan yang lain. Islah tetap penting, tetapi ia harus berjalan seiring dengan pembenahan struktural dan etika. Tanpa keberanian menyentuh persoalan riswah, islah berisiko menjadi ritual tanpa daya ubah.

Pandangan KH. Ishaq, bila ditempatkan dalam cermin turats dan sejarah NU, bukanlah suara sumbang, melainkan pengingat. Bahwa jam’iyah sebesar NU hanya akan tetap bermartabat jika ia setia pada amanah awalnya: menjaga ilmu, adab, dan kepercayaan umat—seraya menutup rapat pintu-pintu riswah yang sejak dahulu diperingatkan para ulama sebagai awal dari keruntuhan.[]