Dugaan banyak ulama tampaknya bukan tanpa dasar. Setelah komunitas Al-Ba‘alawi menjadi sasaran penghantaman opini yang sistematis, kini gelombang itu mulai bergeser ke jantung Islam tradisional, pesantren. Kiai-kiai dilecehkan, otoritas keilmuan mereka digugat, bahkan praktik keagamaan yang berakar ratusan tahun disebut “tidak relevan.”

Pertanyaannya, apakah ini sekadar dinamika media, atau bagian dari strategi yang lebih dalam, pelemahan moral Islam kultural Indonesia yang berakar pada warisan keilmuan, budaya, dan tradisi kepemimpinan ulama?

Hadratus Syaikh KH. Hasyim Asy‘ari pernah mengingatkan, Jika ulama telah dihinakan, maka hilanglah cahaya umat. Pesan sederhana ini kini terasa sebagai nubuat. Di tengah derasnya arus globalisasi dan budaya digital, otoritas keagamaan tradisional tengah digoyang, bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia Islam.

Mereka yang ingin menyingkirkan pesantren sering berdalih atas nama modernisasi. Namun sebagaimana diingatkan Nurcholish Madjid, “Modernisasi tidak berarti westernisasi.” Yang sedang terjadi bukanlah upaya mencerdaskan umat, melainkan menggantikan ruhnya dengan paradigma globalisme, yang lebih memuja efisiensi pasar ketimbang kebijaksanaan moral.

Dalam khazanah filsafat modern, perdebatan antara tradition dan modernity memang tak pernah selesai. Alasdair MacIntyre, dalam After Virtue, menyebut tradisi sebagai wadah moral yang hidup, bukan beban masa lalu, melainkan sumber kebajikan yang membentuk watak masyarakat. Sedangkan modernitas, dengan proyek rasionalismenya, sering terjebak pada kehilangan makna moral di balik kemajuan material. Seyyed Hossein Nasr menegaskan bahwa krisis modernitas adalah krisis spiritualitas, manusia kehilangan pusatnya, lalu menggantinya dengan teknologi dan statistik.

Inilah konteks yang menjelaskan mengapa pesantren dan habaib dianggap “gangguan” bagi proyek globalisme. Sebab keduanya menyimpan “memori ilahiah” yang tak tunduk pada logika pasar dan algoritma. Islam di nusantara memiliki dua pilar besar, sanad ilmu dan sejarah silsilah nasab. Habaib menjaga sejarah silsilah nasab, kiai menjaga sanad ilmu. Ketika dua poros ini diserang, satu dilecehkan melalui issu negatif dan narasi narasi kebencian sentimen Rasial , SARA dan issu YDNA, satu lagi melalui framing media, yang sedang diserang bukan sekadar individu, melainkan struktur spiritual bangsa.

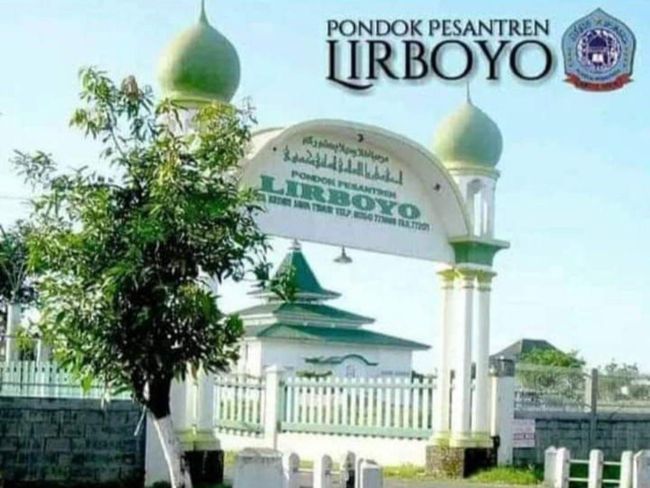

Arnold Toynbee, sejarawan besar abad 20 pernah menulis, peradaban tidak runtuh karena serangan dari luar, tetapi karena moral decay di dalam. Maka serangan terhadap pesantren yang merupakan pusat moral Islam di Indonesia, adalah indikasi bahwa yang sedang digoyang bukan hanya institusi keagamaan tapi akar daya tahan bangsa.

Alija Izetbegovic pernah menyatakan sesuatu yang agak menenangkan tapi perlu diwaspadai, “Setiap kali Islam hendak dibungkam, ia justru melahirkan kembali dirinya dari kalangan orang-orang beriman yang sederhana.” Pesantren tampak tenang, seakan tidur, tapi ia sesungguhnya menyimpan energi sosial, spiritual, dan intelektual yang luar biasa. Ia baru akan bergerak ketika nilai-nilainya terusik. Dan ketika ia bergerak, sejarah menunjukkan, tak ada kekuatan yang mampu menahannya.

Di tengah dunia yang semakin dikuasai oleh algoritma, kecerdasan buatan, dan banjir informasi yang memanipulasi persepsi, pesantren justru menjadi benteng terakhir nalar etis dan kebijaksanaan spiritual. Modernitas digital bisa melahirkan generasi cepat berpikir tapi miskin makna, sedangkan pesantren mendidik manusia agar lambat dalam menilai namun dalam dalam memahami. Di sinilah letak keunggulannya, ia menjaga keseimbangan antara akal dan hati, antara kemajuan dan kemanusiaan. Maka selama pesantren masih hidup, bangsa ini tidak akan kehilangan arah, sebab di sanalah moralitas tetap diajarkan dengan keheningan, bukan dengan sorak-sorai.

Kini umat perlu kembali pada dawuh para kiai, bukan pada narasi instan layar kaca. Pesantren bukan sekadar tempat belajar, tapi jantung moral bangsa. Mereka yang hendak memisahkan bangsa ini dari pesantrennya sama saja memutus aliran darah dari jantungnya sendiri.

Sendiko dawuh kiai. Sami‘na wa atho‘na

Zain Al Jufri

Maryland USA

Aktivis PCI NU Amerika Kanada